峯ヶ岡八幡神社の祭神は、

応神天皇・神功皇后・仲哀天皇の

三柱です。

三神は親子神である故、

子供守護・家庭円満・安産等に

御神徳があるといわれています。

御祭神

応神天皇は、胎内で神功皇后とともに戦ったとして胎中天皇ともいわれており、戦の神として多くの崇敬を集めた功績をもとに、勝利祈願や出世開運のご利益があるといわれています。

神功皇后は、身重の体で新羅の国を戦わずして降服させたことにより開運厄除、必勝祈願、さらに帰国後、応神天皇を出産されたことで安産・子育て守護といわれています。

応神天皇の父である仲哀天皇は、日本武尊命(ヤマトタケル)の第二子で第14代天皇。妻は神功皇后で、父には日本武尊に持つことから、武神の印象があります。

御神徳

三神は親子神である故、子供守護・家庭円満・安産等に御神徳があるといわれています。

- 必勝(勝利)祈願

- 出世開運

- 開運厄除

- 子供守護

- 安産祈願

- 家庭円満

峯ヶ岡八幡神社の由緒

峯ヶ岡八幡神社の由緒は、縁起によるとふたつの説があります。

一説は、平安時代、源氏の人々によって開創されたとするものです。

江戸時代後期の弘化四年(1847)八月に別当寺である新光寺第十四世堯源が記した「谷古田八幡宮略縁起」によると、平安時代中期の天慶年中(938~946)、平将門が下総国岩井(茨城県坂東市)に拠って乱を起こした時、六孫王源経基が将門追討の勅命を受けて、武蔵国においてたびたび合戦、軍中において奇瑞霊夢を受けてついに将門を滅ぼしました。

その折、霊夢の告によりこの地に新たに八幡宮の一社を造建したのが谷古田八幡宮である(現・峯ヶ岡八幡神社)といわれています。

二説目は、平安時代初期に慈覚大師円仁によって開創されたというものです。

江戸時代中期の安永二年(1773)正月に権僧極楽坊覚胤の記した「如法経縁起并八幡宮縁起」によると、八幡宮に祀られている仲哀天皇の皇后である神功皇后は、ある時夢ともなく現(うつつ)ともなく日輪が口に入るのを覚えて身ごもりました。

皇后は懐胎の身でありながら新羅を征討、筑紫に帰陣しました。その時、青天に白旗四流赤旗四流が翻翩(へんぺん)として降り、皇子が誕生、八幡丸尊(はちまんまるのみこと)と名づけられたのが応神天皇です。

故に応神天皇がすなわち正八幡宮とされています。その御神体は慈覚大師の手彫りの僧形八幡像であるといわれ、弘仁8年(817)に造立し、開創されたともいわれております。

史実においては、峯ヶ岡八幡神社は鎌倉時代に鎌倉の鶴岡八幡宮の社領であった矢古宇郷(現在の川口市東部から草加市西部に広がる一帯で天慶年間の谷古田領の地域と考えられる)に勧請された八幡宮です。

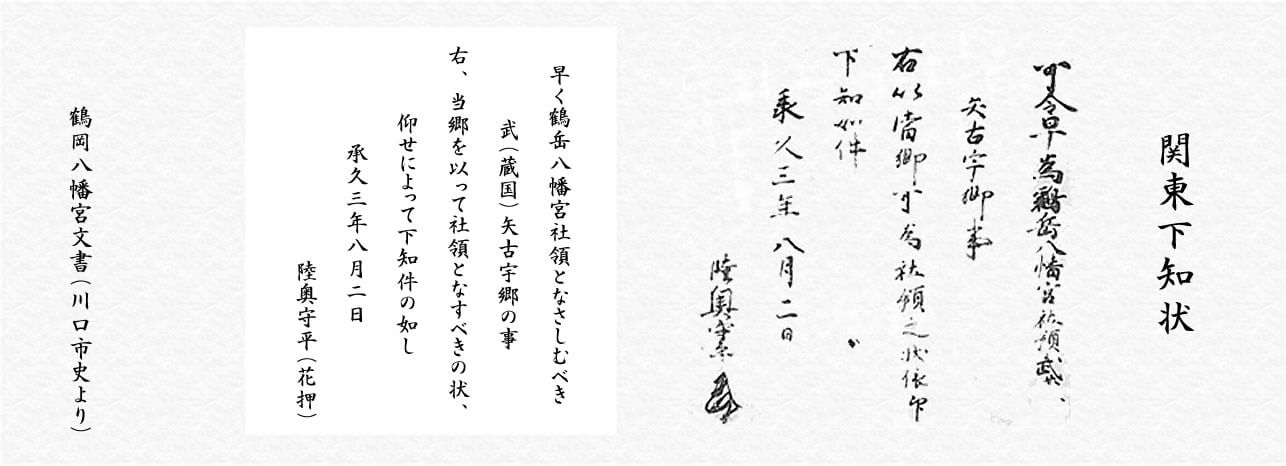

下記の古文書、『関東下知状(鎌倉幕府の命令書及び裁許状)』によれば、鎌倉時代の承久三年(1221)八月二日、「陸奥守平」、すなわち時の執権、北条義時が、承久の乱の戦勝を祝して武蔵国矢古宇郷を鎌倉の鶴岡八幡宮の社領と認めた書状です。

また、鎌倉時代の事績を記した歴史書「吾妻鑑」の承久三年八月七日の条には、鎌倉幕府が鶴岡八幡宮に矢古宇郷50余町を管理する郷司職を認め、郷司としての特権とそれに伴う得分とを与えている記事があります。

以上によって、矢古宇郷が鶴岡八幡宮の社領となった承久の頃、峯ヶ岡八幡宮は分社されたものと考えられます。

上部画像:関東下知状

峯ヶ岡八幡神社の伝説

新羅三郎義光が必勝祈願したと伝えられている

推定樹齢700年の大銀杏

峯ヶ岡八幡神社の境内、本殿に向かって右側に、推定樹齢700年の大きな銀杏の古木があります。

この大銀杏は、当社に参詣した若狭の八百比丘尼がひと休みした後に置き忘れていった杖が根付いて成長したと伝えられています。

また縁起によれば、この大銀杏には新羅三郎義光が必勝祈願したと伝えられています。

義光は、当社創建と伝えられている源経基の玄孫にあたります。

1083年、奥州陸奥国で後三年の役が起こりました。これは義光の兄、八幡太郎義家と清原一族との戦いでした。

兄義家が苦戦を強いられていることを京都で聞いた義光は、兄を助けにいこうとしましたが、朝廷からの許可が下りませんでした。しかし義光は、許可なく密かに兄の元に馳せ参じます。

その途中、当社に参籠し、戦勝を祈願しました。すると、二羽の白鳩が大銀杏にとまり、金色の幣帛に姿を変えて、兄が戦っている奥州の方角へ飛び去ったのです。

弟義光の来援をうけ、兄弟で奥州の先人を駆け回っていると、たびたび金色の幣帛が空を舞い、ついには清原一族に勝つことができたといいます。

現在も神木として、しめ縄をめぐらして祟敬されています。

御神徳

- 必勝(勝利)祈願

お乳の出が良くなることを祈願する

大銀杏の「乳銀杏」

神木である大銀杏は、勇ましい伝説ばかりではありません。

当地の人々は、この大銀杏を「乳銀杏」と呼び習わしていました。

この大銀杏の枝や幹からは、乳房状の突起が垂れ下がっています。この突起を信仰対象として、妊婦さんや授乳中のお母さんが、お乳の出が良くなることを祈願したのです。

とても霊験あらたかであったと伝わっております。

安産祈願や初宮参りの際は、「乳銀杏」にもお参りしてみてはいかがでしょうか。

御神徳

- 安産祈願

- 子宝祈願

鎌倉時代の熱烈な信仰心が伺える

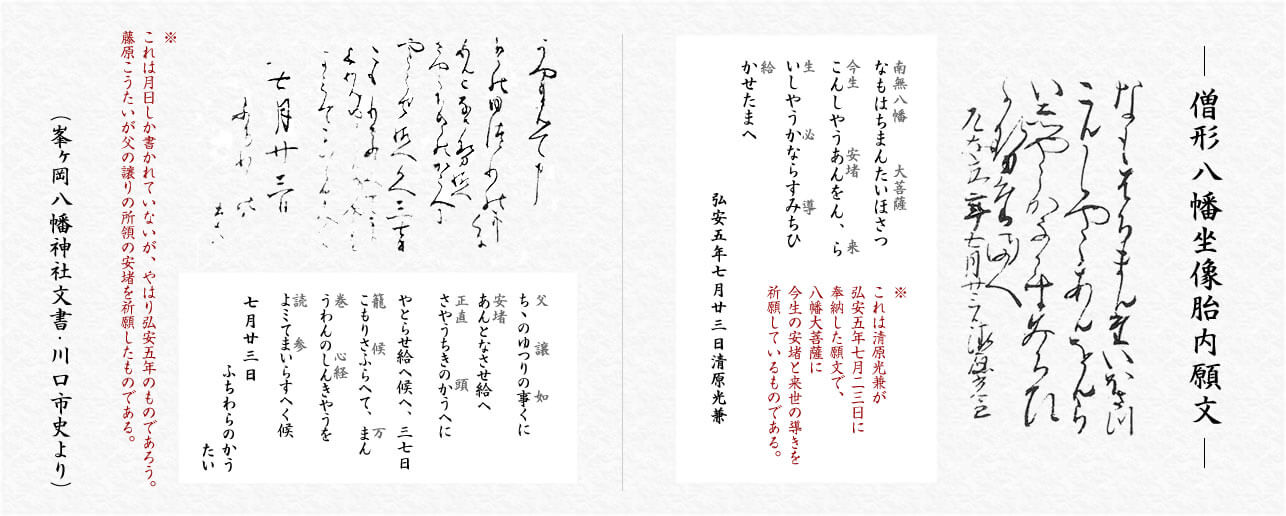

僧形八幡坐像の胎内願文

応神天皇の御神体が、本殿にお祀りしている僧形八幡坐像です。

本坐像は、二枚の檜材の寄木造りとなっており、高さ七寸九分(約24cm)、膝幅八寸四分(約25cm)ほどの木像彫刻です。

この像は、袈裟をまとった僧侶の姿です。右手に錫杖を、左手にお経を書いた巻物を持ち、台座に坐し、光背には金色の日輪が付けられています。さらに、像・台座とともに極彩色に彩られています。造られたのは、鎌倉後期とされています。

鎌倉時代、坂東武者は、八幡・鹿島・香取・諏訪などの武神を多く勧請しました。

なかでも八幡神社は、源氏の氏神でもあり、現在の関東地方一円に数多く勧請されています。また、八幡様は、神仏習合の先駆として、奈良時代から仏教の守護神として崇敬され、像形の八幡様として、この時代、多くの僧形八幡像が造られております。

八幡様は本地垂迹説によると、阿弥陀如来の仮の姿とされてきました。そのことから、この法体の坐像は、阿弥陀如来の形だとみられております。

本坐像は、胎内がえぐられて、頭部がはめ込み式になっております。

明治15年(1882)、この胎内から、約36点の願文や経文が発見されました。

願文には、弘安5年(1282)の元号がみられ、鎌倉後期の造立を裏付けるものといえます(弘仁8年(817)造立という説もある)。

上部画像:僧形八幡坐像胎内願文

御神徳

- 子孫繁栄

- 病気全快

- 現世安穏

- 極楽往生

神社情報

- 所在地

- 〒334-0056 埼玉県川口市峯1304

- お問い合わせ

- 048-296-1901

- 受付時間

- 御祈祷受付9:00~16:00(電話受付は~17:00)

- 御祭神

- 応神天皇 神功皇后 仲哀天皇

- 御祭神

- 応神天皇 神功皇后 仲哀天皇

- 御神木

- 大銀杏(樹齢約700年の巨木)

- 例大祭

- 9月15日

峯ヶ岡八幡神社のご祭神の神徳を称え、感謝を捧げる一年に一度の当社でもっとも重要な神事です。10時30分より斎行いたします。

- 末社

- 稲荷社、諏訪社、日枝社、神明社、白山社、御嶽社、須賀社