神社には、古くより伝えられている独特の作法がありますが、大切なのは、形にとらわれるのではなく、皆様のお心です。

神様を敬う気持ちと感謝の気持ちをもち、祈ることです。

「手水舎」から「二拝二拍手一拝」の流れは神社にお参りする基本となり、神さまに対する自分の気持ちを形として表すのがこの作法です。

この作法の意味を理解していただき、思いを込めて清浄な気持ちでお参りししていただければ幸いです。

参拝の作法

-

1

- 鳥居をくぐるときは「一礼」

- 鳥居から先は神様のいらっしゃる神聖な場所ですので、「一礼」をしてから入場しましょう。

その際、道の左側を歩く人は左足から、右側から歩く人は右足から鳥居に入りましょう。

-

2

- 参道は端を歩く

- 参道の真ん中は、神様のお通りになるところですので、端を歩くようにしてください。

神社内で大きな声を出したりせず、静かに内観しながら歩くことをおすすめします。

-

3

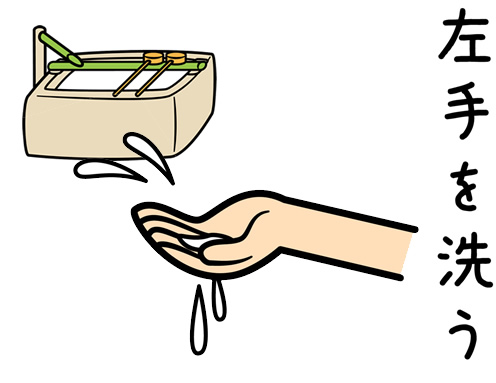

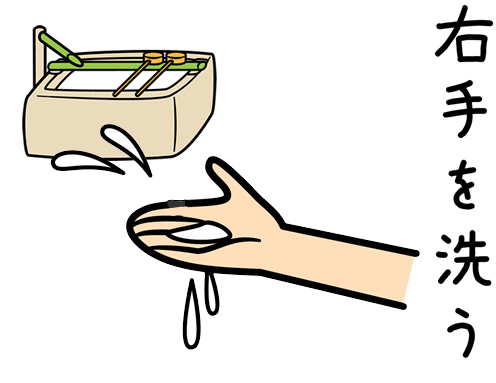

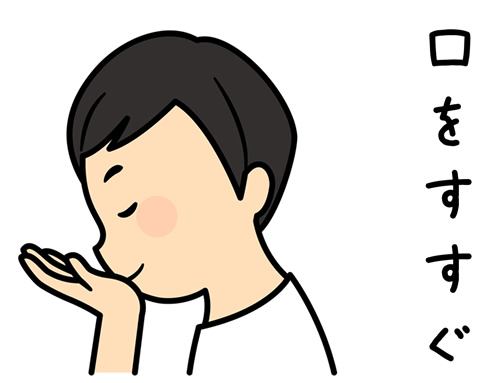

- 手水舎で手と口を清める

- 前に立つと自動で水が出ますので、手と口を清めてください。

離れると自動で水は止まります。

-

4

- お賽銭を奉納

- 神様への感謝として賽銭を入れます。

賽銭は神への感謝をこめた捧げものであり、昔は稲穂を奉納したことから「初穂料」ともいいます。

賽銭を入れたあと、神前に進み姿勢を正します。

-

5

- 二拝二拍手一拝

- 最初の二拝は「おじぎ、祈り」を意味します。

二拍手は「気の浄化、神様への賛美」を示し、最後の一拝は「お参りさせてもらったことのお礼」を表しています。

-

6

- 帰るときまで感謝を忘れずに

- 帰る際も感謝の気持を忘れず、鳥居をくぐったのちに本殿のほうへ向きなおり、一礼するのが望ましいです。

手水舎の作法

前に立つと自動で水が出ますので、手と口を清めてください。離れると自動で水は止まります。

二拝二拍手一拝の作法

- 神前に進み姿勢を正します。

- 腰を深く下げ、「2回お辞儀」をします。

- 胸の高さで両手を合わし、肩幅程度に両手を開いて「2度拍手」します。

- 両手を合わしたまま、住所と名前を述べた後、心を込めて祈ります。

- 最後に、腰を深く下げ、「1回お辞儀」をします。

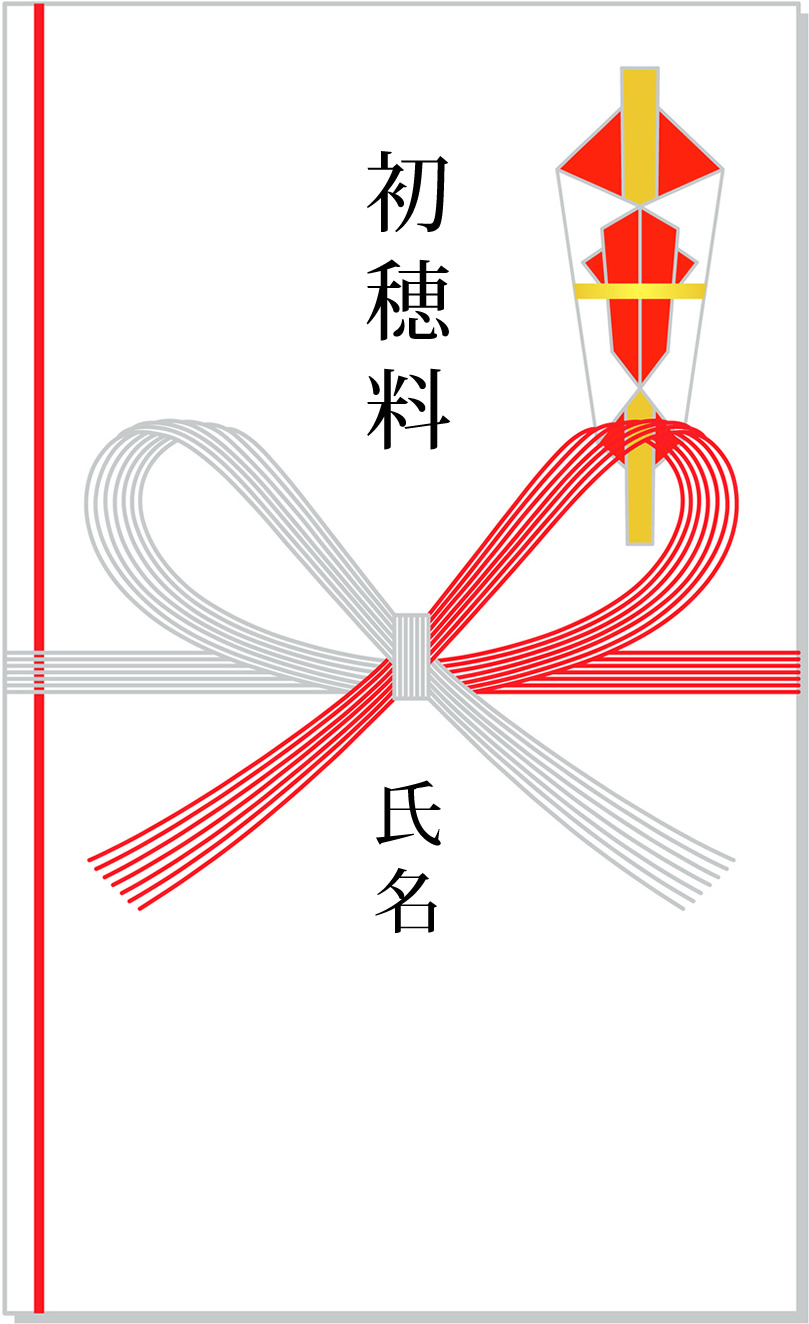

表書き

水引き(紅白蝶結び)の上段には「初穂料」もしくは「御初穂料」とお書き添えください。下段には、「祈祷を受ける方のお名前」をご記入ください。

安産祈願は「夫婦の姓のみ」もしくは「夫婦連名」

初宮詣、お食い初め、初誕生祭、七五三は「お子様の氏名」

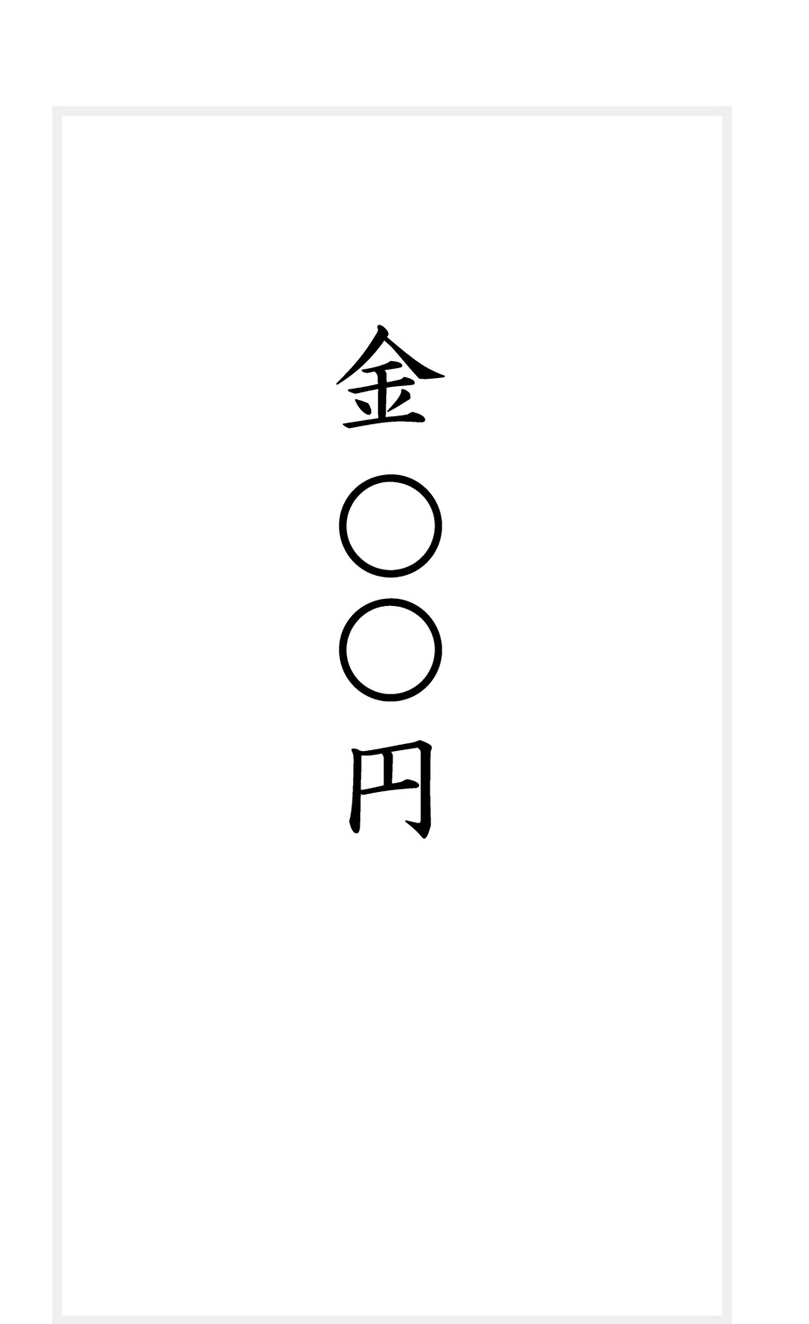

内袋の表面

中央に漢数字で金額を書きます。毛筆または筆ペンを使い、濃くはっきりと書きます。

内袋の裏面

左下に住所と氏名を書きます。

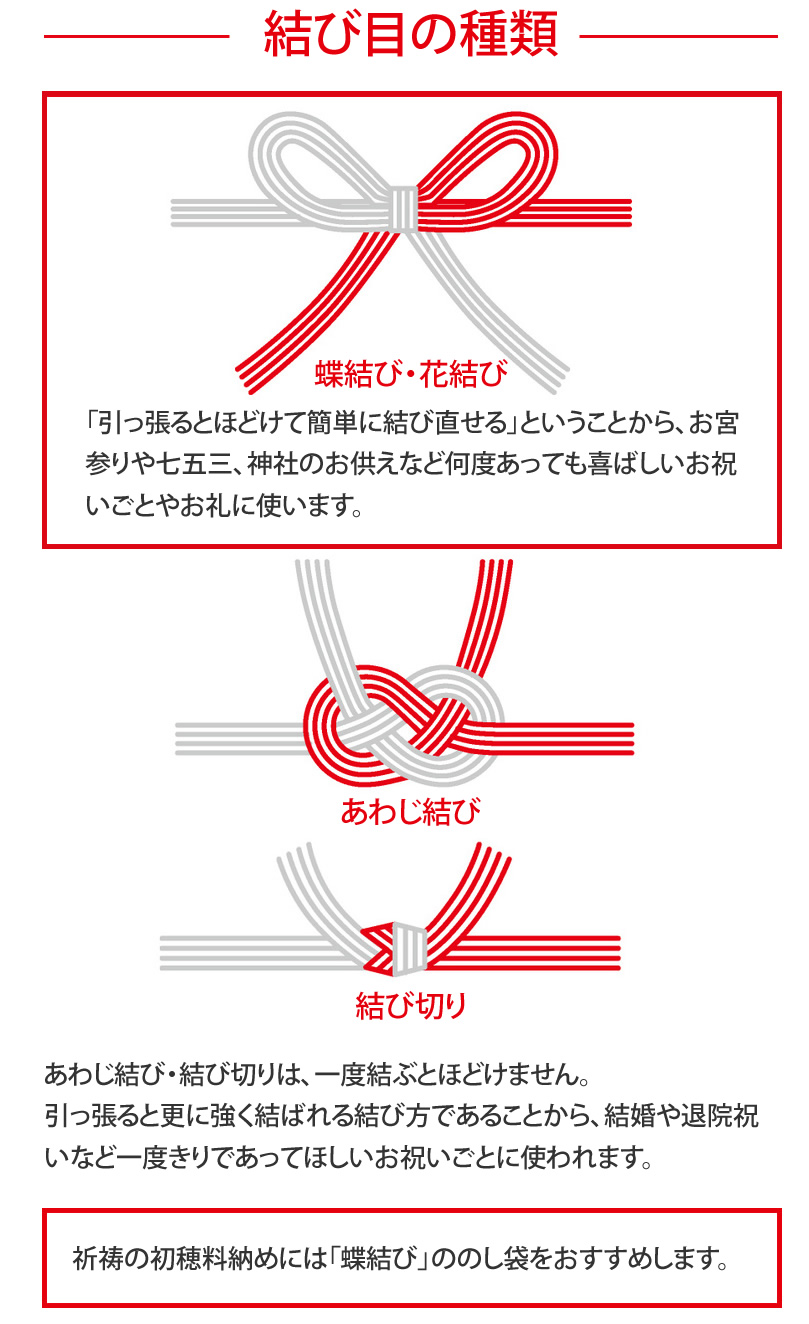

結び目の種類

蝶結び・花結び

「引っ張るとほどけて簡単に結び直せる」ということから、お宮参りや七五三、神社のお供えなど何度あっても喜ばしいお祝いごとやお礼に使います。

あわじ結び・結び切り

あわじ結び・結び切りは、一度結ぶとほどけません。引っ張ると更に強く結ばれる結び方であることから、結婚や退院祝いなど一度きりであってほしいお祝いごとに使われます。

祈祷の初穂料納めには「蝶結び」ののし袋をおすすめします。

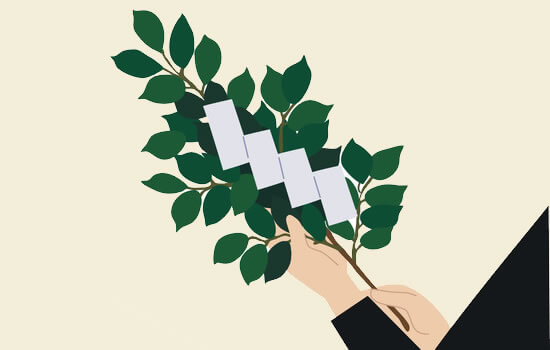

玉串拝礼の仕方

祈祷のときなどに行う、玉串拝礼の作法をご紹介いたします。

1. 玉串を受け取る

玉串を受け取ります。右手は上から、左手は下から持ち、胸の高さに肱を張って、左手の方を高く持ちます。

2. 玉串案前に進み、一礼

神前の玉串案(台)の前に進み、一礼、玉串を時計まわりに廻して立てます。左手を下げ、祈念を込めます。

3. 根元を神前に向ける

左手で玉串の根元を時計まわりに廻し、根元が神前に向けます。右手は玉串の真下に添えます。

4. 玉串を案にのせる

玉串を案にのせます。二拝二拍手一拝で拝礼します。最後に軽く一礼して自席に下がります。